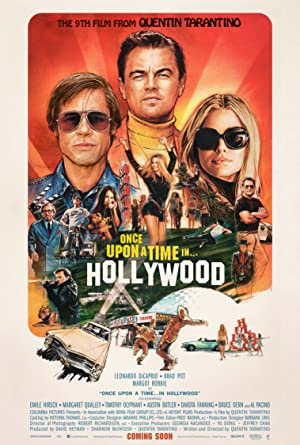

| Once Upon a Time… in Hollywood (2019) | |

|---|---|

|

Direção: Quentin Tarantino Elenco: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch |

Depois de uma passagem pela Segunda Guerra e dois longas no Velho Oeste, a fase “revisionista” da filmografia de Quentin Tarantino chega à história do cinema em “Era Uma Vez em… Hollywood”. O filme se passa em 1969, um dos anos centrais na ascensão da chamada “Nova Hollywood”, quando diretores como Mike Nichols, Scorsese e Coppola trouxeram uma bem-vinda complexidade e ambiguidade moral às narrativas um tanto ultrapassadas e exauridas dos gêneros clássicos da então moribunda Era de Ouro, na figura de anti-heróis sombrios e filmes sem um bem e mal claramente definidos.

O resultado disso é considerado por muitos o melhor momento do cinema norte-americano até hoje. E essa é a história que Tarantino deseja reescrever em seu longa. Na visão dele, a revolução trazida pela contracultura não era essa perfeição toda, e os heróis enferrujados que ela substituiu não eram tão rasos e descartáveis assim. Com Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ator de faroestes televisivos decadente, e Cliff Booth (Brad Pitt), seu dublê e fiel escudeiro, “Era Uma Vez” tenta conferir a esses homens apagados a mesma complexidade moral e fragilidade emocional de seus sucessores – e embora esse objetivo seja bem-sucedido, os meios usados para atingi-lo resultam no longa mais desconjuntado da carreira do cineasta.

Para contrapor e ressaltar os valores (e as falhas) masculinos de seus dois protagonistas, Tarantino identifica a contracultura com personagens essencialmente femininas. A Nova Hollywood é representada pela atriz Sharon Tate (Margot Robbie), que se muda com o marido Roman Polanski (Rafal Zawierucha) para a mansão ao lado da casa de Rick. E o recorte do movimento hippie apresentado na história é a seita de seguidores do assassino Charles Manson (Damon Herriman), formada na sua enorme maioria por mulheres.

E essas são provavelmente as escolhas mais problemáticas do filme. Primeiro, porque, apesar de seus méritos e valores liberais-progressistas, a Nova Hollywood foi quase exclusivamente masculina, com pouquíssimas produções protagonizadas por mulheres – bem menos que na Era de Ouro que a precedeu. Com isso, Sharon Tate não é exatamente um bom exemplo do movimento – o que se reflete no fato de que a personagem não tem muito o que dizer, ou fazer, no longa.

Margot Robbie se limita a tentar emular o ar cool e os movimentos de dança de Uma Thurman em “Pulp Fiction”, mas a Sharon do roteiro é quase destituída de vida interior – Pussycat, a hippie vivida por Margaret Qualley, é bem mais complexa e desenvolvida, por exemplo. Tarantino está interessado na figura da atriz apenas como uma ideia, ou uma musa – uma princesa sonhadora, às vésperas de ser coroada como rainha – e não como personagem.

E segundo, o recorte do movimento hippie não inventa nada que realmente não existiu, e tem uma função narrativa clara – acentuar os valores clássicos de Rick e Cliff. Mas é, no mínimo, tendencioso e reducionista – mesmo problema da desnecessária cena com Bruce Lee (Mike Moh).

Porque o que interessa a Tarantino em “Era Uma Vez” é Rick e Cliff. Tudo existe em função, e do ponto de vista, deles. E quando os dois estão em cena, o cineasta reafirma seu talento para dirigir ótimas cenas, com DiCaprio explorando as inseguranças de Rick em mais uma ótima performance, e Pitt fazendo de Cliff um homem tentando existir num planeta que não parece mais seu.

“Era Uma Vez” é isso: a nostalgia apaixonada de Tarantino por esses homens que a história do cinema, em certa medida, varreu para debaixo do tapete, recheado com uma série de referências a realizadores e produções B que são o equivalente narrativo de uma punheta batida pelo diretor para cinéfilos do mundo todo. E o efeito colateral dessa paixão exacerbada é um terceiro ato que parece um outro filme, guiado por um off que é o recurso expositivo mais pobre, didático e forçado já usado por Tarantino.

Nele, ao invés de confrontar os fantasmas e deficiências de seus dois protagonistas, o cineasta opta por terminar o filme exaltando-os como heróis. É um ato de reescrita histórica do mesmo nível do fim de “Bastardos Inglórios”, que reforça o discurso de que só um cara bom com uma arma pode parar um cara mau com uma arma, restaurando o protagonismo e a importância do “herói” masculino, e retornando o papel feminino à figura da donzela em perigo a ser protegida e mantida fora de quadro no clímax da ação. O fato de como o ritmo e a condução desse terceiro ato destoam do restante da produção, e de como as cenas de Margot Robbie nunca parecem se encaixar no todo da história, ressaltam o caráter desconjuntado de “Era Uma Vez” – e como a montadora Sally Menke faz falta ao cinema de Tarantino.

Ainda assim, essa exaltação à figura do herói e de valores masculinos clássicos, e a crítica à atual cultura do “cancelamento” de artistas ultrapassados, mostram como o cineasta e seu filme estão muito antenados ao zeitgeist contemporâneo. Só que a maior revisão de “Era Uma Vez” é que o diretor, que já foi o enfant terrible de uma nova geração hollywoodiana, se identifica agora com a Velha Guarda sendo questionada, e não com a revolução escrevendo o próximo capítulo do cinema norte-americano.